为更好地推进“大中小学思政教育一体化”,破解学段衔接断层与资源碎片化难题,我校本土资源融入大中小学思政课一体化团队深入实践,整合甬城红色资源与商帮精神,成立“万里寻脉,浙韵思政”暑期实践队,紧扣时代命题,展开了一场为期两周的深度调研与实践探

精心布局

理论先行奠基石

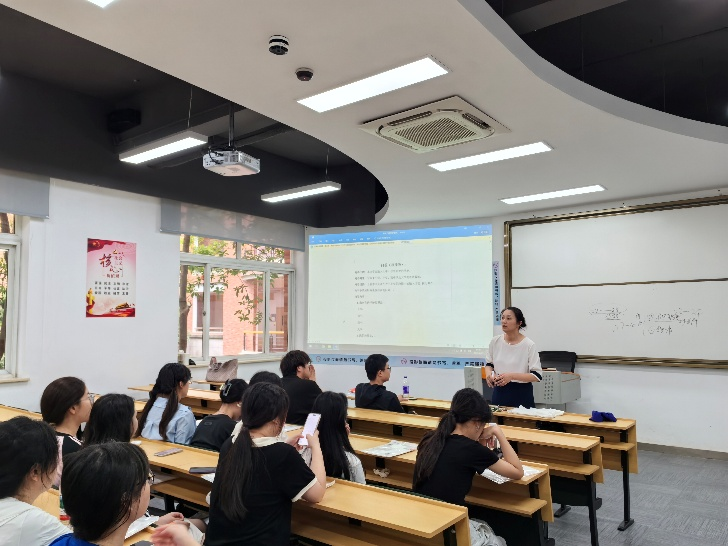

6月21日,团队在浙江万里学院钱湖校区召开首次全体会议。在马院孙叶飞老师、关亦佳老师的指导下,明确核心任务——聚焦一体化调研报告与专题读本初稿,按大中小学不同学段分为四个小组,确定师生双版问卷及访谈提纲,通过头脑风暴初步勾勒出读本的核心框架与专题方向,为实践绘制了清晰的路线图。

分层推进

学段贯通觅真知

大学组走访浙江大学宁波理工学院等四所高校,与马克思主义学院骨干教师深入交流。调研揭示,高校虽普遍认可本土资源价值,但应用遭遇三重障碍:资源体系零散、数字化应用存在瓶颈、学段适配不足。教师呼吁亟需全市统筹资源库建设与分层读本开发以破局。

高中组深入宁波外国语学校、鄞江中学等高中,调研发现初高中思政课衔接存在显著“跨度大”难题,同时本土资源常陷于“公开课专用”窘境,同时通过访谈印证身边真实案例能有效激发学生政治认同感。

初中组来对宁波艺术实验学校、应麟书院、海曙外国语学校及鄞州外国语学校进行了深入的调研访谈、采集问卷。核心结论指向:初中思政课堂需以故事性、思辨性、体验感为引擎,着力构建“情境—问题—活动”的“铁三角”教学模式,并借力AI工具提升资源获取效能。

小学组深入扎根东湖小学、宁波艺术实验学校等多所学校收集问卷并访谈教师,发现小学阶段资源运用需紧扣“实物感知+名人故事+即时互动”策略,情感共鸣应优先于理论认知,方能有效点燃低龄学生的学习兴趣。

此次多维度调研清晰显示,打通本土资源应用的“最后一公里”,需系统性强化顶层设计与技术赋能,为全市思政课一体化建设注入强劲动力。

红色铸魂

场馆浸润强信念

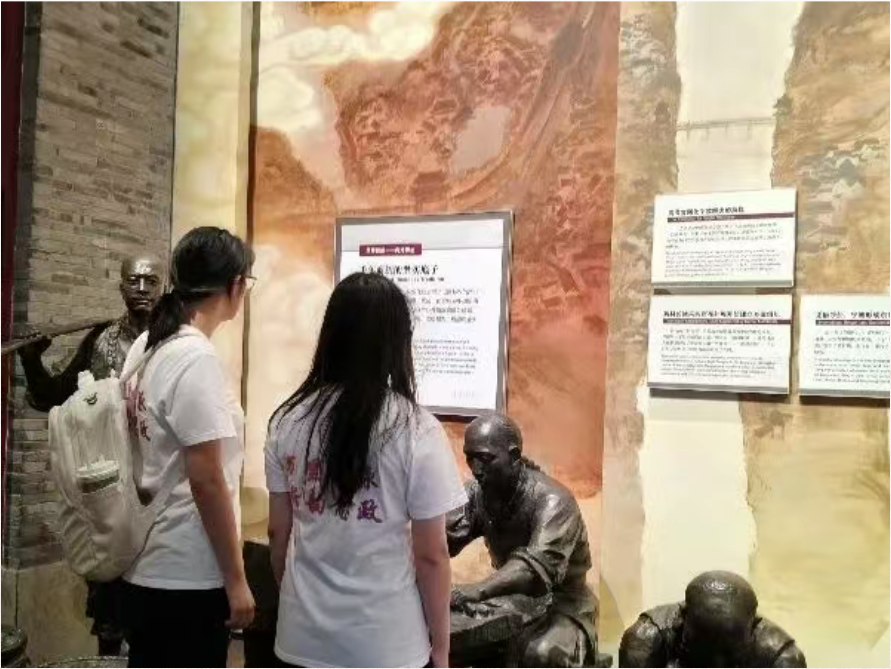

在面向大中小学师生进行现状调研的同时,团队成员还分别前往屠呦呦旧居、卢绪章生平纪念馆、宁波帮博物馆、孙传哲纪念馆、宁波城市纪念馆、院士公园等多地,深入挖掘本地思政资源,深切感受甬籍人士的科学坚守与济世情怀,心系家国的忠诚与担当,实业报国的家国情怀。

7月2日,部分成员登上宁波市“红色大巴”,与“万里红训练营”共启移动课堂。这场“行走的思政课”,让队员在真实历史场景中触摸城市红色脉络,亲历红色基因的当代传承,为创新思政实践教学模式提供了沉浸式范本。

通过此次系列寻访,深刻启示团队:“大思政课”的源头活水,既在校园课堂,更在广阔的社会天地与深厚的历史积淀之中。

聚力攻坚

阶段成果显实效

6月27日晚,团队召开了实践总结会议。各小组汇报了问卷回收进度、访谈精华及初步发现,带队孙叶飞老师、关亦佳老师与负责人沈希希系统总结阶段成果,并对读本撰写与报告分析进行细致分工。思想的火花在交流中碰撞,实践脉络在总结中愈发清晰。

此次实践不仅是一次扎实的社会调查,更是一场生动的大思政课。团队累计深入12所大中小学,访谈各学段思政教师20余位,回收有效问卷逾千份,足迹遍布7处教育场馆与红色基地。这些沉甸甸的一手资料,正转化为推动各学段思政教育“循序渐进、螺旋上升”的务实方案。当青春的脚步丈量教育的厚度,学子们用行动证明:打通思政教育的“最后一公里”,需要向下扎根的调研,更呼唤向上生长的智慧。